経皮的心房中隔欠損閉鎖術

心房中隔欠損症に対するカテーテル治療

心房中隔欠損症の治療には心臓手術とカテーテル治療が有ります。カテーテル治療は日本では2006年に健康保険で認められました。現在では負担の少ない治療として普及し、2020年までに全国で成人を含めて10,000人以上に対して施行され有効性、安全性が確認されています。

1.心房中隔欠損(Atrial Septal Defect: ASD)とは?

心房中隔欠損とは、右心房と左心房の間の心房中隔という壁に「穴」(欠損孔)が開いている生まれつきの心臓病です。左心房から右心房に血液が流れ込み、右心室や肺動脈を流れる血流量が増加し、右心房、右心室、肺動脈に負担がかかるために症状がでます。

2.心房中隔欠損の症状は?

生まれつきの心臓病ですが、一般的には子供の頃は無症状で大人になってから症状が出てきます。欠損孔が大きい場合、子供でも体重増加不良や易疲労感を認めることもあります。大人になると、息切れ、運動時の呼吸困難、動悸など心不全や不整脈に伴う症状が出現します。また脳梗塞の原因となることも知られています。特に女性の場合、妊娠・出産時に心不全のリスクが増すことが知られています。そのため、今症状がなくても予防的に閉鎖することが推奨されています。

3.心房中隔欠損症の治療方法は?

心房中隔欠損に対しては、心臓手術とカテーテル治療の2つの治療法があります。どちらの治療を選ぶかは患者さんとご家族の自由意思で決めていただいています。

・カテーテル治療の利点

身体的負担が少ないこと、胸に傷が残らないこと、人工心肺等のリスクがないこと、などです。

・カテーテル治療の欠点

心房中隔欠損の位置や大きさによっては閉鎖できないことがあります。閉鎖栓が体内に留置される

ことにより血栓、感染、穿孔などのリスクがあります。

・手術の利点

心房中隔欠損の位置や大きさによらず治療できること、治療の歴史が長いこと、などです。

・手術の欠点

一時的に心臓をとめる必要があるため、人工心肺使用のリスクがあります。術後は数日間ICUへの

滞在が必要です。胸に傷が残ります。手術の影響による遠隔期の不整脈などのリスクがあります。

4.心房中隔欠損閉鎖の実際の方法は?

カテーテル閉鎖術は、全身麻酔をかけて経食道心エコーとレントゲン透視装置で観察しながら行います。

まず、鼡径部(足の付け根)から大腿静脈にカテーテルを入れ心房中隔欠損の検査を行います(心臓カテーテル検査)。次に、風船がついた専用のバルーンカテーテルを心房中隔欠損に入れ、欠損孔の大きさを測定します(バルーンサイジング)。その後、以下の図のように閉鎖栓を用いて心房中隔欠損を閉鎖します。

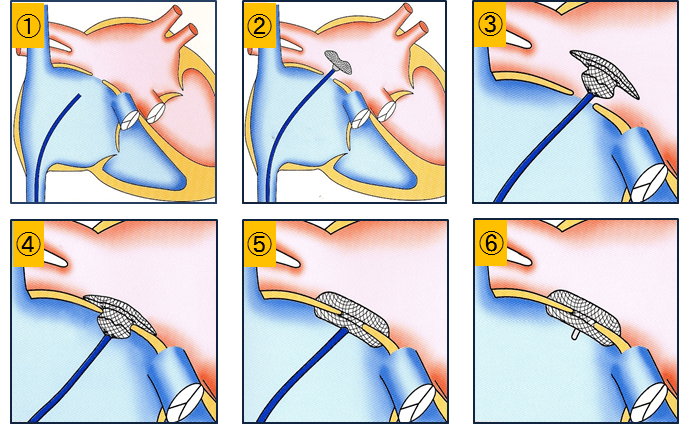

#閉鎖術(Amplatzer閉鎖栓の場合)

①閉鎖栓を運ぶ専用のカテーテルを足の付け根の静脈に入れ右心房まで進めます。

②カテーテルを心房中隔欠損を通して左心房に進め、閉鎖栓の笠を左心房内で開きます。

③閉鎖栓を更に押し出し中心部も広げます。

④カテーテルを引いて左心房側の笠を中隔まで引き中心部を欠損孔に入れます。

⑤手前側の笠を右心房内で開き閉鎖栓を固定します。

⑥2枚の笠が心房中隔を確実に挟んでいること、穴が塞がっていることを確認した後に閉鎖栓を離します。

5.心房中隔欠損閉鎖栓とは?

現在日本国内では以下の3種類の閉鎖栓が使用されています。ニッケル‐チタン合金(ニチノール)製の細いワイヤーを網状に編んで作られたものとニチノール製のフレームをePTFE膜で覆ったものがあり、症例に応じて適切なものを使用します。ニチノールもePTFE膜も医療材料として広く用いられています。いずれの閉鎖栓もMRIに対応しています。

6.カテーテル治療の合併症は?

カテーテル治療を行う場合にはカテーテル検査の危険や合併症に加えて、この治療に特有な合併症が起こる可能性があります。

<治療中の合併症>

- カテーテル操作による心穿孔

- 閉鎖栓の脱落

- 手技中に空気が血管内や心臓内に入ってしまうこと(空気塞栓)

- 閉鎖栓に血栓が付着して脳などに流れてしまうこと(血栓症)

<治療後の合併症>

- 房室ブロックなどの不整脈

- 閉鎖栓と心房壁や大動脈への接触による穿孔

- 房室弁を傷つけることによる逆流(僧帽弁閉鎖不全症)

- 微小血栓に伴う頭痛

- 閉鎖栓への感染(感染性心内膜炎)

脱落等の合併症を生じた場合、まずはカテーテルによる回収を試みますが、不可能なときは手術で取り出し、同時に心房中隔欠損閉鎖術も施行します。

#2015年までに日本国内でアンプラッツアー閉鎖術を施行した7,223件の内、重篤な合併症は48件(0.66%)と報告され緊急手術になったのは32件(0.44%)でした。

7.カテーテル治療の禁忌

以下のいずれかに該当する場合、カテーテル治療は受けることができません。

- 欠損孔の周辺に閉鎖栓を確実に固定するための十分な辺縁がない場合

- 複数の欠損孔を有し、カテーテル治療により適切に閉鎖できない場合

- 二次孔型心房中隔欠損以外の心房中隔欠損

- 他の先天性心疾患を有し、適切な治療が心臓外科手術によってのみ可能な場合

- 心臓外科手術に耐えられない。または、禁忌となる場合

- 患者さんの体格、心臓または静脈がカテーテル治療を実施するには小さすぎる場合

- 術前1ヶ月以内に重症感染症を発症した場合

- 出血性疾患、未治療の潰瘍等によりアスピリン(抗血小板薬)を服用できない場合(*状況により他の血液抗凝固薬を処方する場合もあります)

- ニッケルアレルギーがある場合(*Gore cardioformは使用できることがあります)

8.カテーテル治療後は?

- 留置術後は一晩ベッド上安静です。翌日以降は病棟内で過ごしていただき、レントゲン、心エコー、心電図などで問題がないことを確認して退院になります。入院は4泊5日を目安とします。

- 退院後は、すぐに通常の生活可能ですが、術後1週間は自転車など鼠径部への負担がかかる動作は避けてください。また、閉鎖栓が心臓内で安定するまでの約1か月間は激しい運動を控えてください。

- 閉鎖栓が自分の内膜でおおわれるまでに約6ヶ月かかるといわれています。そのため、治療後6か月~1年間は血栓予防のため、抗血小板薬(アスピリン)を服用していただきます。頭痛等がある場合にはより強力な薬に変更することもあります。

- 同様に治療後約1年は感染に注意が必要です。抜歯の際には抗生剤の予防内服を行ってください。また、アトピー性皮膚炎がある方はスキンケアに注意してください。

- 退院後は定期的な経過観察のために外来受診していただきます。通常、術後1-2週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年で受診していただきます。その後は1年ごとに最低5年間は外来で経過観察します。

9.その他

ご不明の点がありましたら担当医になんでもご質問してください。

群馬県立小児医療センター循環器科 池田 健太郎